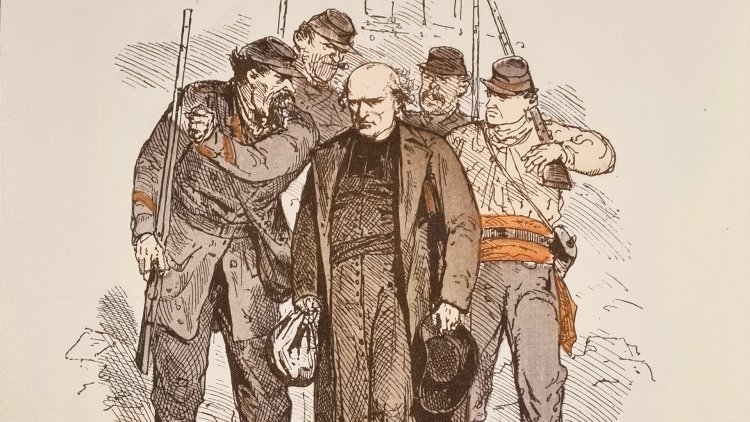

Le massacre de la rue Haxo

Les derniers instants du père Henri Planchat et de ses compagnons massacrés lors de la Commune de Paris, à la Cité de Vincennes rue Haxo, le 26 mai 1871.

Le massacre…

Dès l’arrivée des prisonniers en face de la grille de la Cité de Vincennes, Gois les fit ranger le long de la chaussée. Il discuta quelques instants avec les officiers de l’escorte, puis envoya deux émissaires au secteur, afin sans doute d’y chercher des instructions précises.

C’est alors, semble-t-il, que Parent, prenant conscience de sa responsabilité dit à Varlin et à Pyat, membres de la Commune, qui l’entouraient :

« Si vous avez de l’influence, c’est le moment de l’exercer. Empêchez ces assassinats, si vous le pouvez. »

— Ce serait plutôt à toi d’intervenir, répondit Varlin.

Les émissaires revinrent rue Haxo, mais sans ordre. A ce moment, un homme, monté sur une charrette, haranguait la foule, un drapeau rouge à la main :

« Citoyens, disait-il, le dévouement de la population mérite une récompense. Voici des otages que nous vous amenons pour vous payer de vos longs sacrifices. A mort ! A mort ! »

Ses derniers mots furent couverts par des applaudissements, et les cris redoublèrent de violence :

« Vive la Commune ! A mort ! A mort ! »

Cependant, à l’une des fenêtres d’une maisonnette, sise en face de l’entrée du secteur, au n° 88, un groupe de membres de la Commune venaient d’apparaître. Le général Eudes était parmi eux, coiffé du chapeau mou de ses Enfants perdus et ceint de son écharpe rouge.

A sa vue, un officier – Gois peut-être – s’avança vers la maison, en essayant de faire taire la populace.

« Ce sont là, lui dit-il, les otages que nous sommes allés prendre à la Roquette... Où faut-il les conduire ?

— C’est toi qui les a amenés ici, répondit sèchement Eudes ; je n’ai aucun ordre te donner.

— Citoyens, dit alors l’officier furieux, nous avions cru trouver ici une Cour martiale ; il n’y en a pas. Que faut-il faire des otages ?

La réponse jaillit aussitôt de toutes les poitrines : « A mort ! A mort ! [1] »

Sur une poussée brutale, la grille de l’allée du secteur s’ouvrit aussitôt, et Gois entra, suivi des prisonniers. Un brigadier d’artillerie, d’une taille et d’une force extraordinaires, se tenait à l’entrée, et assénait à chaque condamné un vigoureux coup de poing. Le P. Tuffier, dont la couronne de cheveux blancs et la haute stature avaient attiré l’attention de la foule tout au long du parcours, trébucha sur la marche du seuil. Le coup de poing achevant de lui faire perdre l’équilibre, il tomba la face contre terre, mais un fédéré, d’un coup de crosse dans les reins, l’obligea à se relever. Il en fut de même pour l’abbé Seigneret, qui lui donnait le bras. Ayant reçu un coup de crosse de pistolet sur la tête, au dire du concierge, il faillit s’écrouler sur la porte de sa loge, mais quelques misérables le saisirent et le traînèrent jusqu’au fond de l’allée, où il eut beaucoup de peine à se relever [2].

Mêlée aux gardes débordés, la foule s’était engouffrée dans l’allée. Hommes, femmes et enfants frappaient à loisir leurs victimes, les bousculant et les entraînant jusqu’au pavillon de l’horloge, puis à la murette du terrain vague. En même temps, des rues, des maisons et des jardins avoisinants, montait une clameur immense, qui couvrait par instants les grondements sourds de la canonnade et les airs de valse, joués par les musiques allemandes sur les glacis des remparts tout proches [3].

Se sentant perdus, des gendarmes fouillèrent dans leurs sacs, confectionnèrent à la hâte de petits paquets, contenant de l’argent, d’humbles souvenirs ou un billet d’adieu, et prièrent leurs bourreaux de les transmettre à leurs familles. Leur demande fut accueillie par des sarcasmes, et leur envoi déchiré ou saisi [4].

Cinq ou six minutes s’étaient écoulées depuis l’entrée des otages au secteur. Sur le balcon du pavillon de l’horloge, Parent, Varlin et Pyat discutaient, agitant « écharpes et ceintures pour obtenir le silence, sans pouvoir y parvenir ». « Nous avons essayé, par tous les moyens possibles, de persuader à la foule de suspendre l’exécution, le temps de réunir une cour martiale ou un conseil de guerre, le temps enfin de soustraire les victimes à sa rage », dira Pyat devant le tribunal militaire de Versailles [5]. Par contre, le capitaine Dalivous, qui présida au massacre avec le colonel Benot – l’incendiaire des Tuileries – affirmera que Parent, ayant reçu d’un officier garibaldien la sentence de mort rédigée par Ranvier, la lut à la foule et lui demanda s’il fallait épargner les prisonniers ou les mettre à mort. « Alors, poursuivait Dalivous, comme des cris se firent entendre : “A mort ! A mort !”, une troupe de cent cinquante hommes se ruèrent sur le détachement où je me trouvais, le long de la maison blanche, et m’arrachèrent les otages des mains, d’abord dix qu’on commença à massacrer, et un à un ensuite [6]. »

Quoi qu’il en soit de ces divergences, il y eut sans nul doute un moment d’hésitation très prononcée. Le noble comportement des victimes en imposait à leurs bourreaux. « Il semble que la dignité de leur attitude douce et sérieuse, lisons-nous dans l’acte d’accusation des meurtriers, que l’aspect touchant de leurs regards, sans haine et sans peur, aient un instant fait hésiter les assassins qui les approchaient, car on resta là plusieurs minutes sans oser les toucher, malgré les excitations et les cris de mort qui partaient des rangs plus éloignés de la foule [7]. »

Soudain, une jeune fille de dix-neuf ans – la cantinière au filet blanc, qui portait au képi le chiffre du 174e bataillon de fédérés – s’avança un revolver à la main, et apostropha les membres de la Commune :

« Ils n’en finiront pas, ces fainéants-là !... Tas de lâches, vous n’allez donc pas commencer ! »

Trois gendarmes furent alors poussés, à coups de crosse, jusqu’à la murette. Comme le P. Planchat, s’oubliant lui-même, suppliait les bourreaux d’épargner les pères de famille, les gendarmes et les otages civils, et s’offrait pour eux en holocauste avec les prêtres, ses frères, la jeune vivandière, exaspérée par cette héroïque, se précipita sur lui et le plaqua au mur : « Je m’en vais t’en f... des pères de famille ! » ; puis, à bout portant, elle déchargea sur lui son arme. Ce fut le signal du massacre [8].

Une fusillade désordonnée éclata aussitôt, sans commandement, au hasard. Les trois gendarmes s’affaissèrent. Introduits tour à tour dans l’arène sanglante, leurs camarades tombèrent sur leurs cadavres, puis les prêtres et les quatre policiers. Des misérables, dit-on, voulurent forcer leurs victimes à sauter la murette, pour le plaisir de les tirer au vol. Quelques gendarmes sautèrent, et furent abattus dans leur élan. Par contre, un prêtre ayant protesté : « Je veux bien mourir, mais je ne veux pas faire de gambades », il fut saisi à bras le corps, et jeté dans le charnier [9].

Cette monstrueuse tuerie dura près d’une demi-heure [10]. Dalivous et ses sbires chargeaient et déchargeaient leurs armes sans répit. D’une muraille voisine, d’autres fédérés exécutaient un feu plongeant, au risque d’atteindre leurs complices eux-mêmes. Cependant, juchées sur les murs d’enceinte, des femmes applaudissaient les assassins et outrageaient les victimes. « On les tirait comme des lapins », dira plus tard un des exécuteurs à Maxime Vuillaume, qui l’avait accompagné en ce sinistre lieu [11].

Décrire pareil massacre, dans ses moindres détails, est évidemment impossible, d’autant que les récits des témoins oculaires sont entremêlés de divergences, infimes d’ailleurs. De tous les témoignages recueillis par le tribunal militaire de Versailles, il en est pourtant qui sont particulièrement suggestifs, tel celui-ci :

Alors qu’un marin fédéré visait un jeune garde dans toute la force de l’âge, le maréchal des logis Geanty, le P. Tufier, des Sacrés-Cœurs de Picpus, s’élança sur l’assassin, le bouscula et se plaça devant la victime. Son geste déchaina contre lui un redoublement de violences et d’insultes. « Trois coups pour celui-là ! », vociféraient une dizaine de mégères. Pour toute réponse, le noble prêtre esquissa un geste de bénédiction, ce qui leur fit dire que le « vieux » demandait grâce.

Le P. Tuffier tomba au troisième coup. On le crut mort, mais bientôt, se relevant d’un mouvement convulsif, il courut vers la muraille comme pour chercher une issue. Les exécuteurs se ruèrent sur lui, et l’un d’eux, un tout jeune homme, lui brûla la cervelle. « As-tu vu, dira-t-il ensuite, comme la cervelle du vieux prêtre m’a sauté après ? » Ce coup de feu jeta le Père la face contre terre. Un des bourreaux, d’un coup de pied, le remit sur le dos, et, s’apercevant qu’il râlait encore, il l’acheva. Alors, une cantinière, de ses mains crispées, tenta de lui arracher la langue, mais, ne pouvant y parvenir, elle souilla de ses ordures le visage du martyrs [12].

Lorsque tous les otages furent tombés, un feu de peloton fut exécuté sur leurs corps entassés. Puis les meurtriers, piétinant leurs victimes, les lardèent de coups de baïonnette. Quelques jours après, on put constater qu’un cadavre portait la trace de 69 balles, et qu’un autre – celui du P. de Bengy – avait été percé de 72 coups de baïonnette [13].

Au lendemain de ces journées sanglantes, les confrères du P. Planchat s’employèrent pieusement à recueillir les témoignages qui leur permettaient d’établir, d’une façon précise, les détails de son martyre. Rien ne fut plus malaisé. Certains témoins oculaires se refusaient à parler, par crainte de représailles ; d’autres, ne pouvant dominer leur émotion, fondaient en larmes [14].

L’un de ces derniers pourtant, Louis Menny, leur confait ce précieux témoignage : « Pendant qu’on s’apprêtait à fusiller les otages, je parvins à m’établir sur le mur de l’enceinte, non loin de l’endroit où se trouvait M. Planchat. J’ai vu fusiller d’abord un groupe d’otages ; puis ceux qui restaient furent tués successivement. M. Planchat, le fut un des derniers. Il reçut d’abord plusieurs coups de fusil ; puis, étant tombé, il se releva, élevant la main vers le ciel en manière de prière, disant même à haute voix : “Laissez-moi prier.” Une femme habillé en cantinière, et qui paraissait particulièrement acharnée contre les otages, tira un coup de revolver contre M. Planchat. Ce fut son coup de grâce... [15] »

Longtemps après – vers 1890 – le R. P. Imhoff, secrétaire général des Frères de Saint-Vincent-de-Paul, devait recueillir un autre témoignage, plus explicite encore, qui confirme et complète celui de M. Menny. Il lui fut donné par M. Nicolas Schmitt, témoin oculaire du massacre. Cet homme en effet, alors qu’il avait environ 17 ans, avait été embrigadé malgré lui par les fédérés, mais avait réussi à leur fausser compagnie et à troquer son uniforme contre des vêtements civils ; puis il avait suivi le cortège des condamnés et s’était placé sur le mur qui longe la rue du Borrégo.

J’ai particulièrement remarqué un prêtre dont la bonne figure et le front élevé ont attiré mon attention, déclarera-t-il lui-même au Procès informatif. Je ne le connaissais pas personnellement alors, mais je l’ai parfaitement reconnu, il y a trois ans, en voyant un de ses portraits, rue de Dantzig, où j’assistais à une réunion de la Sainte-Famille, et où j’ai eu l’occasion de faire connaître à M. Imhoff les faits que je rapporte aujourd’hui [16]... »

Son récit – il convient de le préciser – nous semble d’autant plus digne de foi, que nous avons pu vérifier l’exactitude de chacun de ses dires, lors de la reconnaissance du corps de notre vénéré P. Planchat, qui eut lieu le 3 mars 1959 [17]... Le voici donc, dans sa simplicité :

« M. Planchat n’était pas très éloigné du mur qui longe la rue du Borrégo, où je me trouvais. Il était en soutane et portait la barbe. Parmi les victimes, c’était un de ceux qui excitaient le plus la commisération des honnêtes gens mêlés à la foule hissée sur le mur.

Des gens de toute sorte, des Vengeurs de Flourens, des Garibaldiens, Enfants perdus de la Commune, Guérillas à chapeau blanc, débris de divers bataillons réguliers, étaient occupés au massacre. Il n’y avait pas de fusillade régulière, mais chacun tirait à discrétion dans le tas et sur qui il lui plaisait de tirer.

M. Planchat avait déjà reçu sept ou huit balles. A genoux, dans l’attitude de la prière, il s’affaissait à chaque balle, puis se relevait. Un officier de Garibaldiens s’était avancé tout auprès des victimes. M. Planchat, instinctivement, s’accrocha à lui pour se maintenir. Le misérable se mit à le frapper à coups de sabre. Bien des gens étaient indignés : « Comme il doit souffrir, ce prêtre ! Et ce bandit, s’il pouvait être atteint à son tour ! » M. Planchat se cramponnait solidement à l’officier, quand celui-ci, poussant un cri, porta sa main à la tête et s’affaissa. Il venait d’être frappé lui-même par une balle destinée ceux qu’il voulait assassiner.

Une dernière balle vint frapper M. Planchat en plein front, et sa cervelle rejaillit jusqu’au mur sur lequel j’étais grimpé.

Je le vois encore, je le vois levant les yeux au ciel, joignant les mains et tombant sur le côté. »

Source : Père Victor Dugast, s. v., Le père Planchat, apôtre des faubourgs, Éditions Guy Victor, 1962.

[1] D’après la déposition de Lequesne, habitant au n° 92 de la rue Haxo, et le récit de l’abbé Raymond, cités par M. Maignen, op. cit., p. 254 et 255, confirmés par Maxime Vuillaume, op. cit. p. 201-202.

[2] D’après le récit de l’abbé Raymond et celui de l’abbé Carré, cités par M. Maignen, op. cit., p. 255 et 260.

[3] D’après l’enquête de M. Maignen, op. cit., p. 256, confirmée par Maxime Vuillaume, op. cit., p. 205.

[4] Picpus sous la Commune, p. 125.

[5] Déposition de Félix Pyat, citée par M. Maignen, op. cit., p. 261-262.

[6] Déposition du capitaine Dalivous, cité par M. Maignen, op. cit., p. 260.

[7] Acte d’accusation du procès de Versailles, cité par M. Maignen, op. cit., p. 263.

[8] Cf. Picpus sous la Commune, p. 125-126, et les témoignages du R. P. Duval, SUMP, p. 458, n° 161, et du T. R. P. Bousquet, supérieur général des SS. CC. SUMP, p. 463, n° 174. « Il reste bien prouvé que notre héros a intercédé en faveur de braves pères de famille, faisant abnégation de sa propre vie », dit par ailleurs M. Maignen, après une enquête sérieuse ; op. cit., p. 270.

[9] SUMP, témoignage du frère Lemarchant, SS. CC., p. 455. n° 153.

[10] Témoignage du comte d’Hérisson. cité par M.-A. FABRE, op. cit., p. 196, confirmé par Augustin Fleury, apprenti tourneur, qui déposa devant le tribunal militaire (cf. MM. p. 265).

[11] D’après Maxime Vuillaume, op. cit., p. 207.

[12] Confirmé par l’abbé Raymond, cf. M. Maignen, op. cit., p. 265-266, et par les RR. PP. Duval et Bousquet, SUMP, p. 459, n° 163, et p. 463 n° 176. D’après le R. P. Duval, ceux qui procédèrent à l’exhumation des cadavres, durent laver à grande eau la tête du P. Tuffier.

[13] D’après G. Laronze. op. cit., p. 623, et M.-A. Fabre, op. cit., p. 196.

[14] MM, p. 266.

[15] SUMP, témoignage de Louis Menny, ouvrier, p. 477, n° 207.

[16] SUMP, témoignage de M. Nicolas Schmitt, ouvrier, p. 466, n° 185.

[17] Cf. Épilogue de cet ouvrage. p. 250.